Нина Васильевна Никитина (Калашникова), которая родилась за семь лет до войны, вспомнила о своем детстве.

Я родилась 13 сентября 1934 года, в Башкирии, Кигинский район, село Леуза. У меня был маленький брат, младше меня на пять лет. Мама и отец – колхозники рядовые. Как война началась, не помню, да я и значения тогда не придавала, что война началась. Потом только поняла, когда папку забрали…

В 41 году я в школу не пошла – брат Юра был маленький, оставлять его не с кем было, я с ним нянчилась, справлялась. Домишко свой у нас был. Отец еще был дома, работал в колхозе, и мама работала. Не покладая рук работали, дома не находились. Мне седьмой год шел, ему два года было. Он ходит по дому, ревет – голодный. Рядом жили две монахини, придут, спросят:

– Че он у тебя плачет целый день?

– Дак че – голодный.

Они принесут в чашечке граммов сто сухариков, изъеденных мукомолами, старых. Он два-три сухаря съест, воды попьет и уснет. Трудно, конечно, было.

Животы у нас были огромные. Юра маленький был, а живот огромный. Сядет к стенке, сидит качается, голодный… Не улыбались дети-то, не смеялись. У нас скамейка была, угол большой. Вечером ждем-ждем маму, она в одиннадцать часов приезжала с поля, я на скамейку лягу, он ко мне, уснем… Закрывались мы, она стучит, стучит, и не может достукаться. Пойдет к монашкам, принесет топор, да раму выставит и залезет к нам. Откроет дверь, монахиня ей поможет раму вставить. А мы так и не проснемся.

Игрушек у нас не было, какие там игрушки… Мы только и думали, где бы что сорвать и сжевать. Не играли.

В 41-42 году мы еще ничего жили, отец на фронт не попал – он болел экземой, его не взяли, а 2 мая 1942 года отца забрали в трудармию. Он на посевной был, его вызвали, он приехал. Я этот момент запомнила, он шел к воротам, портянки намотаны, в лаптях… Мама его собрала на другой день, посадила на лошадь – красная была лошадь Васька – и увезла в Сулею, отправила в трудармию. Там работали много, тяжело. Лес пилили, строили землянки, мосты, немцами разбитые восстанавливали. А потом из трудармии их на фронт отправили, под Сталинград. Оттуда нам редко-редко стал треугольники присылать. Шли сильные бои, он писал – не знаю, как остаться живым. Даже на одну минуту канонада не умолкала. За одни сутки седым стал.

Я в 42 году в школу пошла. Тетрадей уже не было, писали на старых книжках, на газетах. Чернил тоже не было. Сажу заливали кипятком – черные чернила, свеклу натирали, отжимали – красные чернила, тетради проверять.

А 43 год выдался – три месяца лили дожди. Урожай был большой, но хлеб весь на корню остался, а картошка наша вся осталась в огороде. Вся сгнила.

Когда поле замерзло, его косили литовками, жали серпами, связывали в снопы да конными молотилками околачивали это зерно – надо было государству сдавать и на семенной фонд засыпать. Был в колхозе один трактор-колесник, он таскал комбайн «Сталинец», но он тонул на пашне, только вручную все жали.

Мы после этого колоски собирали весной, когда все растаяло. Нас всей школой гоняли колоски собирать. Они перезимовавшие, учителя только и наблюдали, чтоб мы не ожелубили их да не съели, хоть мы и голодные ходили. Говорили – может, мыши по ним бегали, заболеете. Руки мерзли сильно, учительница Катерина Ивановна Никулина с себя варежки снимет, согреет одному руки, потом другому даст. У нас варежек не было. Шерсть была, а вязать маме некогда было. Да и сдавали шерсть – катали валенки для фронта, носки и варежки вязали.

Мы, школьники, собирали посылки на фронт – кисеты шили, табак на фронт посылали. Всей школой собирали и отправляли.

Всех нас на работу гоняли, кто только мог грабли, вилы держать. Летом на покос, осенью картошку копать, весной колоски собирать.

***

Шибко тяжело нам далась зима 43 года, кое-как перезимовали. Картошка сгнила и замерзла. Она как в скорлупке была, а крахмал в ней кучкой остался. Достанешь ее, ополощешь, вывернешь из скорлупы, а там черви – беленькие, мелконькие, с черными головками. Отрясешь, перемоешь, изомнешь – и лепешки пекли. Есть-то надо. Не разбирали, с червями или без червей.

У нас была коровенка, три курицы и пара овец – надо было мясо сдавать государству. Мы сами мяса не видели. Все забирали, все было для фронта, все для победы.

Мама лепешки пекла из картошки, а сковороду-то нечем подмазать было. Мама от шкуры кусок отрежет, прибьет на досочку и над огнем в русской печи опалит. Она сделается толстой, в палец. Помажет ей сковороду, лепешки и не прилипают. На дольки эту шкуру резали, похлебку варили.

Как только весной крапивка появлялась, варили из нее похлебку. Если курица яйцо снесет, яйцом подбивали да молочком заливали. Мама сутки отработает на сушилке, ей стакан ржаной муки дадут, она болтушку сварит.

На берегах речки были заросли диких пиканов – все было съедено. Пошла свекольная ботва, капустные листки пошли, даже от подсолнухов цвет обрывали. Я-то еще могла есть всякую траву – кнопки, колокольчики, а брат не мог, вот он и ходил голодный, ревел.

Колхоз ничего не давал, там, в колхозе, и лошади-то пропадали. Начнет пропадать, ее докалывали да мясом раздавали. Даже которые лошади сдохнут, тоже мясом раздавали. Соседи брали такое мясо, ели. А мы не брали, у нас все-таки коровенка-то была: где молоко, где простокваша…

Мыла не было, вши заедали. Нас стригли наголо и керосином голову мазали. Мама щелок делала: золу выгребет из печи, просеет, заварит ее кипятком, она постоит, мыльная станет. В бане ей мылись, и этим же щелоком мама заливала в корчагу наши рубахи со вшами и в печь ставила на сутки пропаривать, вши погибали. Швы на одежде проглаживали углевым утюгом – только щелкотня стояла, в них гниды были. От худобы шли вши, от голода. Подряд у всех детишек они были.

***

14 ноября 1943 года нам пришла похоронка. Под Сталинградом в 42 году отец выжил, а в 43 уже дошел до Украины. Он был артиллеристом, заряжающим. Погиб в Николаевской области, Алешкинском районе, в деревне Саги. Там и похоронен. Отцу 36 лет было, когда он погиб, мама в 27 лет вдовой осталась.

Я помню, как принесли нам похоронку. У нас полати были, мы с Юрой на полатях лежали, все родные собрались, они уже знали, что похоронка есть. Мама сходила в сельсовет, принесла ее, все плачут, и я плачу. Но еще не доходило, что не будет отца. Бабушка взяла Юру на руки и сказала:

– Боже, почему ты у меня забрал последнего сына, ты хоть бы одного мне оставил! Вот ведь сколько у меня сирот!

У нее было две дочери и три сына. Старший сын не вернулся с Гражданской, два младших на фронте погибли, и внук тоже на фронте погиб. Она рядом жила, мы к ней ходили, но там еще много сирот было, к одной-то корове.

В Сатке жила наша тетка. Она рассказывала, что ее в военкомат вызвали, и военком ей сказал:

– Мать, крепись. Вот тебе похоронка на мужа, вот похоронка на сына.

Она так и упала на диван. Сердце вынести не могло.

***

В 44 году был хороший урожай картошки в своем огороде. Табак мама садила, подсолнухи. Я нарежу их, натаскаю в сенки, наколотим семечек, на русской печке высушим, перевеем. Мама еще табаку нарубит и поедет в Сатку продавать – надо налог платить. Надо было 30 килограммов мяса сдать, центнер картошки, 120 литров молока, сто яиц. Займы еще подписывали. Женщины одни, без мужей, ревут, да не подписываются. За руку ее возьмут, да ее рукой по бумаге водят – вот, она подписала. Нам пенсию давали за отца 53 рубля на двоих. Мы из этих денег еще займ платили.

Вот поэтому поедет, продаст – надо соль, керосин, спички. Спичек мало было. Мы смотрели – у кого печь затопилась, бежали за угольками. Бежишь, дорогой раздуваешь их, чтоб не погасли – затопить печь дома нечем.

Когда я пошла в 4 класс, совсем нечего было надеть. Я в лаптях пошла, и Юра тоже в лаптях в школу пошел. Маленькие лапти заказали, в них и ходили. Летом босиком. Осенью сыро, галош не было, так и на валенки лапти надевали – привязывали их опорками и ходили.

И мама лапти с себя не снимала – некогда было их снимать. Пока ноги не выпадут. Прохудятся, так она их отдаст старику, который рядом жил, он их заколупает другим лыком, она и носит еще.

Некоторые жили позажиточнее, но мало кто. У всех моих подруг отцы погибли, все на фронте остались. И в колхозе одни женщины были. Только директор Тетюков был безногий, да Виктор Николаевич слепой, да Иван безрукий.

День победы я не помню. Радио не было, может, и узнали не сразу. Помню, что мама пришла из сельсовета, села на стул, заплакала и сказала:

– Кому радость, а кому слезы. Кончилась война.

***

Мама на сушилке работала. Придет утром рано, меня разбудит и вместо себя на сушилку отправит. Сама на покос уйдет, сено надо было для коровы. Сверху зерно сырое ведерком опускаю, а внизу женщина выгребает сухое.

Жили с огорода. Я уже в огороде помогала, мама ночами огородничала. Тетка из Сатки приезжала – у нее лошадь была, она нам огород пахала. У нее тоже трое детей было. Она нам огород вспашет и сена привезет на своей лошади, а от нас картошки увезет.

Я уже была в 7 классе, когда маму на комбайн работать закрепили, солому отбрасывать. Комбайн идет, его колесник тащит. «Сталинец» был, тяжелый комбайн. Сзади солому валили в такую телегу, с двух сторон ее без остановки отбрасывали. Как копна большая становилась, нажимали на рычаги, копна на поле оставалась. Меня мама тоже вместо себя посылала, а сама на сенокос – коровке-то надо.

***

Одежды не было, что было, то и донашивали. Я до того доходила – в 7 классе был у меня пиджачок старенький, рукава уже выше локтя были. Потом городские стали приезжать, на картошку менять поношенное. Мне бабушка сменяла туфли, брату рубашку. Сарафан мне из старого платья перешили.

После 7 класса нам директор разрешил сделать выпускной. Нас было 13 человек в классе. Мы уже подросли, танцевать умели, баян был, гармошка. Парни у нас играть умели. Родители пришли, собрали, кто что мог.

А платье штапельное мне подарила Александра Михайловна, учительница по русскому языку. Они рядом жили, я у них домовничала, корову доила, когда они уехали в отпуск. Она мне материал привезла, сшили белое платье в цветочек. Это у меня богатое платье было, люди-то и хуже были.

***

В 9-10 классах учились, у нас уже была художественная самодеятельность, отходить начали от войны. Самодеятельность в школе была, клуба не было. Школа двухэтажная, низ каменный, верх деревянный, на первом этаже зал большой, сцена. Полный зал набирался народу – и родители, и ученики.

Молодежь на мосту собиралась, на центральной улице. Мост две части села соединял. Внизу глубоко было, лошадей купали, а дальше речка мельчала.

После школы я хотела поступить в агрономический, но ехать было не на что. Не было денег на дорогу, 53 рубля пенсии за отца дореформенные – какие это деньги? Колхозникам только палочки за трудодни ставили, денег не платили. Я начала работать в библиотеке, потом в колхозе. Всю жизнь там проработала.

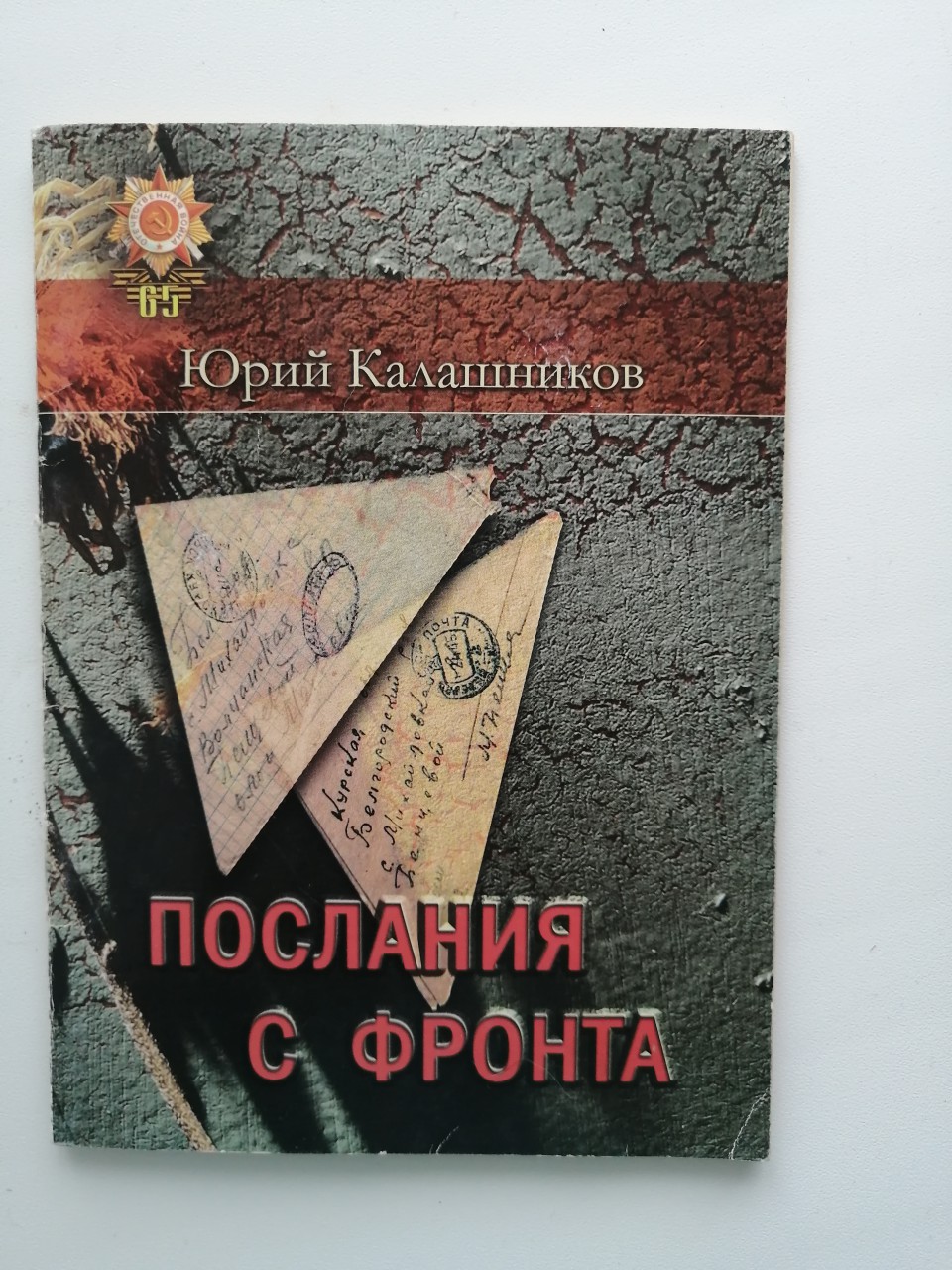

Брат Юра позже меня учился, уже стали деньги получать. Он школу с серебряной медалью окончил, уехал учиться, поступил в Башкирский университет, потом в аспирантуру, защитил диссертацию. Был кандидатом исторических наук, доцентом, работал пресс-секретарем секретаря обкома партии. По сохранившимся письмам отца он написал книгу «Послания с фронта».

Я вам вот что скажу: сейчас люди обижаются, что плохо живут. Да как же плохо, когда на столе такой праздник –такой батон, другой батон, печенье какое надо бери, ешь. Вон, около мусорки целые батоны, печенье валяются, хлеба по полбулки выбрасывают.

У элеватора, куда в военные и послевоенные годы возили хлеб колхозный сдавать, лозунг был написан: «Хлеб – это плод земли-матери и дело рук человеческих». Вот такие добрые слова.

***

Эти фотографии сделаны в один день, весной 51 года. Платьице у меня белое, мне его подруга, родственница дальняя подарила. У меня платья не было, вот она и подарила. Она была одна дочь, жили с отцом. А на ноги надеть нечего было, кроме валенок. На второй фотографии подруга дала мне туфли сфотографироваться, сама мои валенки надела.

Фотографировала учительница Лидия Сергеевна. Мы помогали ей с ребятишками нянчиться, а она нас фотографировала, карточки печатала.